La terapia genica nell’universo di Metal Gear è uno di quegli elementi di base scientifica che nel gioco risultano un po’ fantascientifici. In Metal Gear Solid alcuni membri di FOXHOUND occupano la struttura di Shadow Moses sfruttando i soldati delle forze speciali di prossima generazione. Questi ultimi sono anche chiamati “soldati genomici” in virtù del fatto che le loro abilità militari sono state migliorate attraverso la terapia genica. Nel corpo di questi soldati sono stati trasferiti i cosiddetti “geni soldato” di Big Boss. Nessuno ha mai spiegato cosa voglia dire “geni soldato” se non in modo molto riduttivo, ovvero che si tratta di un gruppo di geni che controllano abilità utili in battaglia, compresi vista e udito. Secondo questo concetto, Big Boss è visto come predisposto ad avere buone capacità combattive (considerando, almeno in parte, irrilevante la sua esperienza acquisita) e sono proprio queste predisposizioni ad essere state trasferite ai soldati genomici.

La terapia genica nell’universo di Metal Gear è uno di quegli elementi di base scientifica che nel gioco risultano un po’ fantascientifici. In Metal Gear Solid alcuni membri di FOXHOUND occupano la struttura di Shadow Moses sfruttando i soldati delle forze speciali di prossima generazione. Questi ultimi sono anche chiamati “soldati genomici” in virtù del fatto che le loro abilità militari sono state migliorate attraverso la terapia genica. Nel corpo di questi soldati sono stati trasferiti i cosiddetti “geni soldato” di Big Boss. Nessuno ha mai spiegato cosa voglia dire “geni soldato” se non in modo molto riduttivo, ovvero che si tratta di un gruppo di geni che controllano abilità utili in battaglia, compresi vista e udito. Secondo questo concetto, Big Boss è visto come predisposto ad avere buone capacità combattive (considerando, almeno in parte, irrilevante la sua esperienza acquisita) e sono proprio queste predisposizioni ad essere state trasferite ai soldati genomici.

Il progetto di terapia genica nasce con la dottoressa Clark e gli esperimenti su Gray Fox. Dopo essere morto a Zanzibar Land il suo corpo viene recuperato dai Patriots e le sue funzioni vitali vengono ripristinate grazie alla cibernetica medica. A quel punto Fox diventa una cavia per tutti i possibili esperimenti di terapia genica, dai cui risultati nascono i soldati genomici. Dopo la morte della dottoressa Clark, Naomi diventa il capo dell’unità medica di FOXHOUND, ottimizzando e rendendo automatico il processo di terapia genica. Sono diversi i metodi con i quali si possono trasferire geni e nel gioco non è spiegato quale sia quello utilizzato per i soldati genomici. In questo articolo farò un breve excursus sulle varie tecniche di terapia genica, parlando anche dei risvolti che questa ha nel mondo reale, sperando di stupirvi delle sue enormi potenzialità che, sebbene non tocchino gli aspetti futuristici di MGS, probabilmente superano le aspettative e l’immaginazione di chi è profano dell’argomento.

L’idea centrale della terapia genica è il trasferimento di un gene a scopo terapeutico. In realtà si potrebbe ridurre il concetto al solo trasferimento genico, perché talora il gene può non avere uno scopo terapeutico (ovvero quello di contrastare gli effetti di una malattia), ma di potenziamento, come nel caso della vaccinazione o del doping; in ogni caso si parla, per volgarizzazione del termine, di terapia genica. Qualsiasi sia lo scopo per il quale volete trasferire uno o più geni il primo problema da affrontare è quello di superare le barriere dell’organismo. Il gene, in breve, è una sequenza di DNA che codifica per una proteina con una determinata funzione. Se volete trasferire un gene esogeno in un organismo, avete necessità che questo entri in una cellula e soprattutto entri nel suo nucleo, affinché poi possa essere prodotta la proteina con la funzione di vostro interesse. Potete trasferire un gene con un’inoculazione diretta di DNA “nudo”, oppure con metodi fisici o chimici; ad esempio si può bombardare (con un’apposita pistola) il tessuto bersaglio con particelle metalliche ricoperte di DNA, oppure sfruttare i cosiddetti lisosomi, particelle lipidiche (composte di grassi) con il compito di veicolare il DNA dentro alle cellule. Tutti questi metodi sono caratterizzati da una bassa efficienza di trasferimento; il successo della terapia genica fonda le sue basi su un sistema ad altissima efficienza di trasferimento genico: i vettori virali. Questi ultimi non sono altro che virus disarmati delle loro componenti patogene originarie e armati invece del gene terapeutico o di interesse che si vuole trasferire. Sono 5 le classi di vettori virali utilizzate nella terapia genica, le quali derivano dai seguenti virus: gammaretrovirus (non patogeni per l’uomo), lentivirus (virus dell’HIV-1 che causa l’AIDS), adenovirus, virus adeno-associati e herpesvirus (HSV-1 in particolare, che causa l’herpes labiale). Naturalmente ogni classe ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi in termini di efficienza di trasduzione (1), di stabilità dell’espressione del gene terapeutico, di profilo di sicurezza e di facilità nella produzione del vettore.

L’idea centrale della terapia genica è il trasferimento di un gene a scopo terapeutico. In realtà si potrebbe ridurre il concetto al solo trasferimento genico, perché talora il gene può non avere uno scopo terapeutico (ovvero quello di contrastare gli effetti di una malattia), ma di potenziamento, come nel caso della vaccinazione o del doping; in ogni caso si parla, per volgarizzazione del termine, di terapia genica. Qualsiasi sia lo scopo per il quale volete trasferire uno o più geni il primo problema da affrontare è quello di superare le barriere dell’organismo. Il gene, in breve, è una sequenza di DNA che codifica per una proteina con una determinata funzione. Se volete trasferire un gene esogeno in un organismo, avete necessità che questo entri in una cellula e soprattutto entri nel suo nucleo, affinché poi possa essere prodotta la proteina con la funzione di vostro interesse. Potete trasferire un gene con un’inoculazione diretta di DNA “nudo”, oppure con metodi fisici o chimici; ad esempio si può bombardare (con un’apposita pistola) il tessuto bersaglio con particelle metalliche ricoperte di DNA, oppure sfruttare i cosiddetti lisosomi, particelle lipidiche (composte di grassi) con il compito di veicolare il DNA dentro alle cellule. Tutti questi metodi sono caratterizzati da una bassa efficienza di trasferimento; il successo della terapia genica fonda le sue basi su un sistema ad altissima efficienza di trasferimento genico: i vettori virali. Questi ultimi non sono altro che virus disarmati delle loro componenti patogene originarie e armati invece del gene terapeutico o di interesse che si vuole trasferire. Sono 5 le classi di vettori virali utilizzate nella terapia genica, le quali derivano dai seguenti virus: gammaretrovirus (non patogeni per l’uomo), lentivirus (virus dell’HIV-1 che causa l’AIDS), adenovirus, virus adeno-associati e herpesvirus (HSV-1 in particolare, che causa l’herpes labiale). Naturalmente ogni classe ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi in termini di efficienza di trasduzione (1), di stabilità dell’espressione del gene terapeutico, di profilo di sicurezza e di facilità nella produzione del vettore.

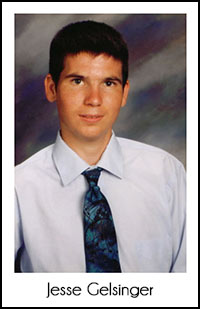

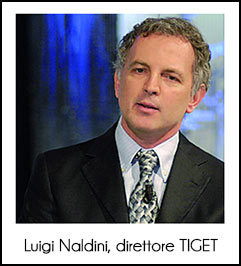

La terapia genica muove i suoi primi passi negli anni ’90. I primi trial clinici mostrano buoni risultati, ma purtroppo nel 1999 avviene il primo decesso causato da vettori virali. Il trial in questione prevedeva l’utilizzo di un vettore adenovirale per sostituire nei pazienti malati di deficienza di ornitina transcarbamilasi, una malattia genetica rara, il gene mancante. Jesse Gelsinger era un giovane di 18 anni che malgrado la sua malattia poteva vivere una vita tranquilla se sottoposto ad una dieta ristretta e alla terapia sostitutiva con i farmaci - nonostante questo venne arruolato nel trial. Quattro giorni dopo l’iniezione con il vettore morì di shock anafilattico (2). Nel 2002, invece, durante il trial di terapia genica per l’immunodeficienza X-SCID emerse un altro importante rischio: i vettori gammaretrovirali, che integrano il proprio DNA nel genoma dell’ospite, possono causare mutagenesi inserzionale, diventando quindi tumorigenici. Otto pazienti furono trattati, quattro svilupparono leucemia e uno morì (3). Per fortuna accanto a questi insuccessi, cominciavano ad emergere i primi grandi risultati: sempre nel 2002 presso l’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (TIGET) di Milano venne avviato il trial clinico per un’altra immunodeficienza, l’ADA-SCID. Vennero utilizzati vettori lentivirali (sempre integranti come i gammaretrovirali, quindi potenzialmente tumorigenici) contenenti il gene adenosina deaminasi (ADA). L’ADA-SCID è una malattia ereditaria che porta inesorabilmente a morte entro pochi anni di vita; ad oggi sono 16 i bambini trattati, i quali stanno tutti bene, vivono una vita normale assieme ai loro coetanei e non hanno sviluppato alcun tipo di neoplasia (4). Siccome la terapia genica viene effettuata su cellule staminali, queste, grazie alla loro capacità di auto-rinnovarsi, garantiscono la stabilità del genere terapeutico: ne risulta che la terapia genica, in queste condizioni, è una terapia risolutiva, in grado di curare la malattia in modo definitivo.

La terapia genica muove i suoi primi passi negli anni ’90. I primi trial clinici mostrano buoni risultati, ma purtroppo nel 1999 avviene il primo decesso causato da vettori virali. Il trial in questione prevedeva l’utilizzo di un vettore adenovirale per sostituire nei pazienti malati di deficienza di ornitina transcarbamilasi, una malattia genetica rara, il gene mancante. Jesse Gelsinger era un giovane di 18 anni che malgrado la sua malattia poteva vivere una vita tranquilla se sottoposto ad una dieta ristretta e alla terapia sostitutiva con i farmaci - nonostante questo venne arruolato nel trial. Quattro giorni dopo l’iniezione con il vettore morì di shock anafilattico (2). Nel 2002, invece, durante il trial di terapia genica per l’immunodeficienza X-SCID emerse un altro importante rischio: i vettori gammaretrovirali, che integrano il proprio DNA nel genoma dell’ospite, possono causare mutagenesi inserzionale, diventando quindi tumorigenici. Otto pazienti furono trattati, quattro svilupparono leucemia e uno morì (3). Per fortuna accanto a questi insuccessi, cominciavano ad emergere i primi grandi risultati: sempre nel 2002 presso l’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (TIGET) di Milano venne avviato il trial clinico per un’altra immunodeficienza, l’ADA-SCID. Vennero utilizzati vettori lentivirali (sempre integranti come i gammaretrovirali, quindi potenzialmente tumorigenici) contenenti il gene adenosina deaminasi (ADA). L’ADA-SCID è una malattia ereditaria che porta inesorabilmente a morte entro pochi anni di vita; ad oggi sono 16 i bambini trattati, i quali stanno tutti bene, vivono una vita normale assieme ai loro coetanei e non hanno sviluppato alcun tipo di neoplasia (4). Siccome la terapia genica viene effettuata su cellule staminali, queste, grazie alla loro capacità di auto-rinnovarsi, garantiscono la stabilità del genere terapeutico: ne risulta che la terapia genica, in queste condizioni, è una terapia risolutiva, in grado di curare la malattia in modo definitivo.  Recentemente, lo stesso gruppo di ricerca ha pubblicato sulla rivista Science i risultati di ben due trial clinici di terapia genica per la sindrone di Wiskott-Aldrich e per la leucodistrofia metacromatica. Forse ultimamente avrete sentito nominare quest’ultima in TV, dato che ne è affetta Sofia, la bambina rimasta al centro dei servizi de Le Iene e del caso Stamina. Per chi non lo sapesse, la leucodistrofia metacromatica è una malattia da accumulo lisosomiale che causa neurodegenerazione per distruzione della guaina mielinica nel sistema nervoso centrale. L’aspettativa di vita per i bambini con questa malattia è di 4 anni circa, inoltre cominciano a sviluppare i primi sintomi attorni ai 18 mesi e vanno presto incontro a disabilità cognitive e motorie, fino al punto di dover stare su una sedia a rotelle senza poter nemmeno reggere la propria testa. In tempi (dai 18 ai 36 mesi) in cui la maggior parte dei malati mostrano i sintomi da me appena descritti, i tre bambini trattati con i vettori lentivirali al TIGET mostrano un’ottima salute e un profilo clinico mai documentato in precedenza in condizioni simili (5). Anche i risultati per la sindrome di Wiskott-Aldrich sono altrettanto ottimi e promettenti.

Recentemente, lo stesso gruppo di ricerca ha pubblicato sulla rivista Science i risultati di ben due trial clinici di terapia genica per la sindrone di Wiskott-Aldrich e per la leucodistrofia metacromatica. Forse ultimamente avrete sentito nominare quest’ultima in TV, dato che ne è affetta Sofia, la bambina rimasta al centro dei servizi de Le Iene e del caso Stamina. Per chi non lo sapesse, la leucodistrofia metacromatica è una malattia da accumulo lisosomiale che causa neurodegenerazione per distruzione della guaina mielinica nel sistema nervoso centrale. L’aspettativa di vita per i bambini con questa malattia è di 4 anni circa, inoltre cominciano a sviluppare i primi sintomi attorni ai 18 mesi e vanno presto incontro a disabilità cognitive e motorie, fino al punto di dover stare su una sedia a rotelle senza poter nemmeno reggere la propria testa. In tempi (dai 18 ai 36 mesi) in cui la maggior parte dei malati mostrano i sintomi da me appena descritti, i tre bambini trattati con i vettori lentivirali al TIGET mostrano un’ottima salute e un profilo clinico mai documentato in precedenza in condizioni simili (5). Anche i risultati per la sindrome di Wiskott-Aldrich sono altrettanto ottimi e promettenti.

Non posso parlare di tutti i trial clinici per la terapia genica perché sono veramente tantissimi. Ho preferito proporre pochi esempi per dare una panoramica generale (anche un po’ storica) e per dare risalto a ottimi risultati che per altro vengono prodotti sul suolo italiano. L’ultima parte la dedico al doping genetico. Come molti di voi forse sapranno, l’eritropoietina (EPO) è un ormone che stimola la produzione di globuli rossi, ed è fisiologicamente presente nel nostro corpo, ma se somministrato a persone sane porta ad un aumento sovra-fisiologico del numero di globuli rossi. Questo garantisce un aumentato trasporto dell’ossigeno che risulta in una più performante attività fisica e resistenza alla fatica. L’EPO si è diffusa nel mondo dello sport, soprattutto tra i ciclisti, come doping. Repoxygen™ è un farmaco innovativo studiato per il trattamento dell’anemia. Esso consiste in una sequenza di DNA codificante per la proteina EPO sotto il controllo di una sequenza regolatoria che risponde allo stato di ipossia (carenza di ossigeno). Normalmente l’EPO è prodotta dal rene nel nostro corpo, ma il razionale di questo farmaco è quello di fare un’iniezione nel muscolo, un organo che va presto incontro ad ipossia quando sotto sforzo. In questo modo, sotto allenamento, sono garantiti alti livelli di espressione dell’ormone. Repoxygen™ non è mai stato testato sull’uomo per il trattamento dell’anemia, quindi non è legalmente in commercio, ma sono state già riscontrate nel mondo dello sport testimonianze del suo utilizzo.  L’Agenzia mondiale antidoping si è già mobilitata per sviluppare metodi di rivelazione di questa nuova sofisticata sostanza di abuso. Ricordo che l’utilizzo di EPO, sia nella sua forma classica che quella innovativa, oltre ad essere scorretto e anti-sportivo, costituisce un grave rischio per la salute degli atleti; un più alto numero di globuli rossi porta ad un aumento dell’ematocrito e quindi della viscosità del sangue – ne consegue un aumentato rischio di trombosi e infarto.

L’Agenzia mondiale antidoping si è già mobilitata per sviluppare metodi di rivelazione di questa nuova sofisticata sostanza di abuso. Ricordo che l’utilizzo di EPO, sia nella sua forma classica che quella innovativa, oltre ad essere scorretto e anti-sportivo, costituisce un grave rischio per la salute degli atleti; un più alto numero di globuli rossi porta ad un aumento dell’ematocrito e quindi della viscosità del sangue – ne consegue un aumentato rischio di trombosi e infarto.

La terapia genica in MGS sembra qualcosa di tanto sensazionale per le sue applicazioni belliche e futuristiche. Io credo invece che ad essere sensazionali siano i risultati che essa sta ottenendo nel mondo reale. Purtroppo questi risultati non sono divulgati a sufficienza e come spesso avviene nel nostro paese si preferisce dar voce alle frottole che si nutrono di disperazione umana, che promettono cure miracolose senza una minima base scientifica. Per chi non avesse colto mi sto riferendo al caso Stamina. Non è questo il luogo in cui parlarne, ma invito tutti gli interessati ad approfondire l'argomento (magari leggendo questo articolo), restando disponibile ad essere contattato da chiunque abbia dubbi o curiosità. Spero di aver conseguito la mia piccola opera divulgativa e che questo articolo sia stato di interesse per tutti voi.

(1) Trasduzione significa infezione abortiva. Un virus è un parassita endocellulare obbligato, ovvero per replicarsi ha la necessità di entrare in una cellula. Quando questo avviene si dice che il virus “infetta” la cellula. A quel punto esso è in grado di replicarsi. Un vettore virale per la terapia genica è stato reso difettivo per la replicazione, quindi quando entra nella cellula opera un’infezione abortiva, siccome non potrà generare copie figlie. Questo meccanismo è definito trasduzione.

(2) Fatal systemic inflammatory response syndrome in a ornithine transcarbamylase deficient patient following adenoviral gene transfer, Raper S.E., 2003.

(3) Efficacy of Gene Therapy for X-Linked Severe Combined Immunodeficiency, Hacein-Bey-Abina S. et al., 2010.

(4) Gene Therapy for Immunodeficiency Due to Adenosine Deaminase Deficiency, Aiuti A., 2009.

(5) Lentiviral hematopoietic stem cell gene therapy benefits metachromatic leukodystrophy, Biffi A., 2013.

- Accedi o registrati per inserire commenti.